TRIBUNE également parue dans le Monde du 2 décembre 2022

L’architecture est un acte de transformation de l’espace. Dans un monde en mutation accélérée, dont le modèle de développement épuise les sables d’Australie pour construire des tours à Dubaï, où la climatisation généralisée et énergivore peut diffuser les virus, où 100 millions de personnes vivent sous la menace de la submersion marine, où les milieux naturels se dégradent plus vite qu’ils ne peuvent se régénérer, l’acte de concevoir et de construire a plus que jamais un impact sur la sauvegarde de la planète Terre et de sa population.

Jamais l’architecture, ses métiers, ses disciplines, ses formations n’ont été dans un rapport aussi immédiat aux enjeux contemporains. C’est précisément au moment où l’habitabilité du monde est en question que le rôle des écoles d’architecture se rappelle à tous. Ce rôle réside en premier lieu à former ceux qui concevront, qui transformeront et qui prendront soin des nouveaux milieux au sein desquels les sociétés pourront s’épanouir.

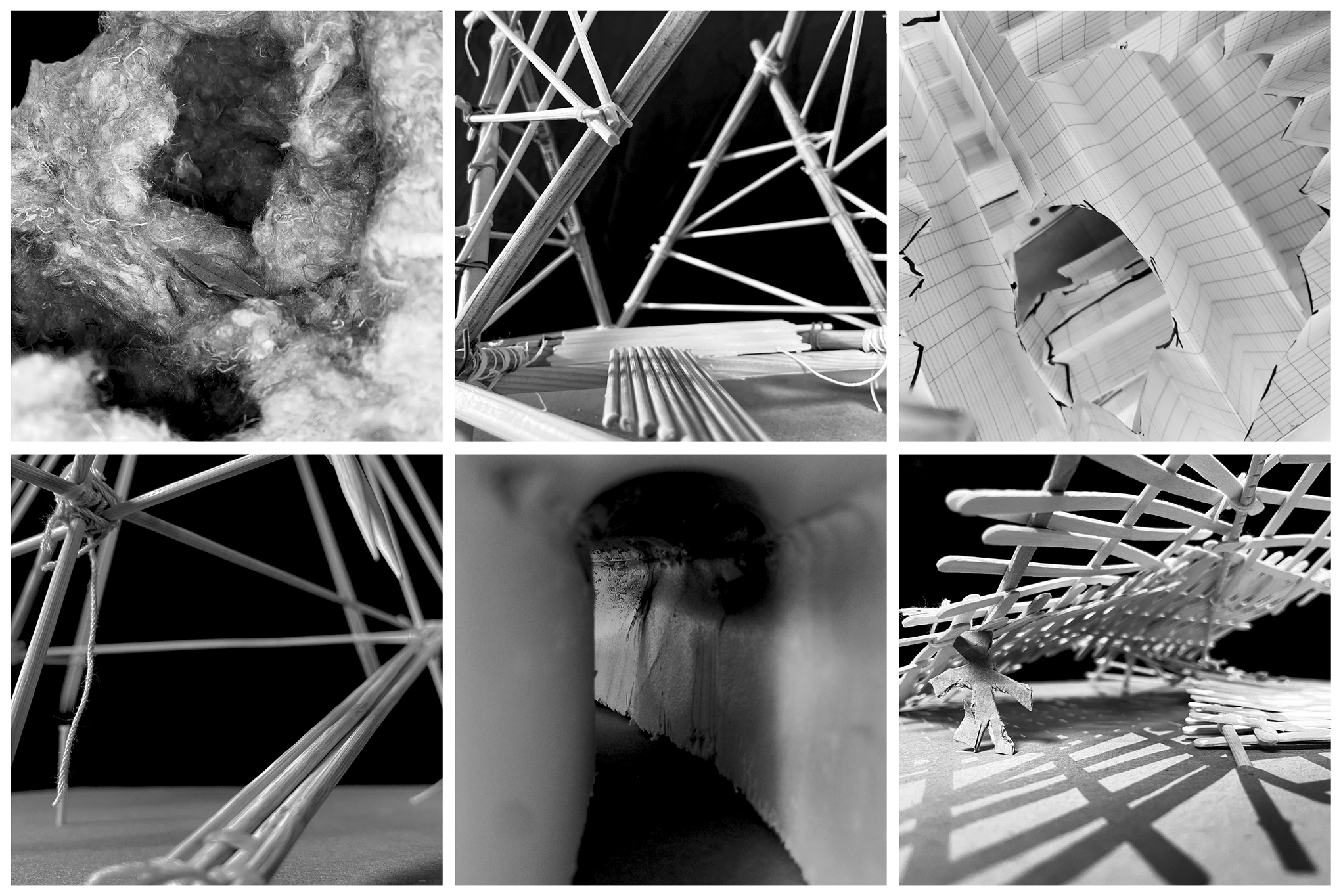

Pour ce faire, les écoles d’architecture disposent d’une spécificité remarquable : elles offrent un environnement de formation, de construction de la pensée et de construction de l’action qui repose sur la culture de projet, dans un élan à la fois partagé, prospectif et responsable.

Attractivité

Quand tout pousse à davantage d’architecture, l’architecte, lui, voit sa reconnaissance professionnelle diminuer. Rares sont aujourd’hui les maîtres d’ouvrage privés qui confient le suivi de chantier à l’agence qui en a dessiné les plans ; cette désarticulation des liens savants entre conception et réalisation démultiplie les effets de non-maîtrise du projet global.

Face aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique et de sauvegarde de la biodiversité, le retour et le développement des pratiques pluridisciplinaires des métiers de la construction et de l’aménagement sont fondamentaux pour développer les nouveaux modèles à faible impact.

Par ailleurs, la France est le pays d’Europe qui recense le moins d’architectes avec 30 000 architectes inscrits à l’ordre, contre 56 000 en Espagne, 111 000 en Allemagne et 160 000 en Italie. L’âge moyen des architectes français, 51 ans, laisse imaginer la pénurie à venir d’ici la prochaine décennie. Moins d’architectes n’ont jamais produit plus d’architecture.

Les effectifs des vingt écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) se sont stabilisés à hauteur de 20 000 étudiants depuis une vingtaine d’années. Dans le même temps, les effectifs d’étudiants nationaux ont progressé de plus de 28 % et ceux des écoles d’ingénieurs publiques de 52 %. L’attractivité de la formation est pourtant là, puisque le taux d’accès moyen national sur Parcoursup est de seulement 13 %.

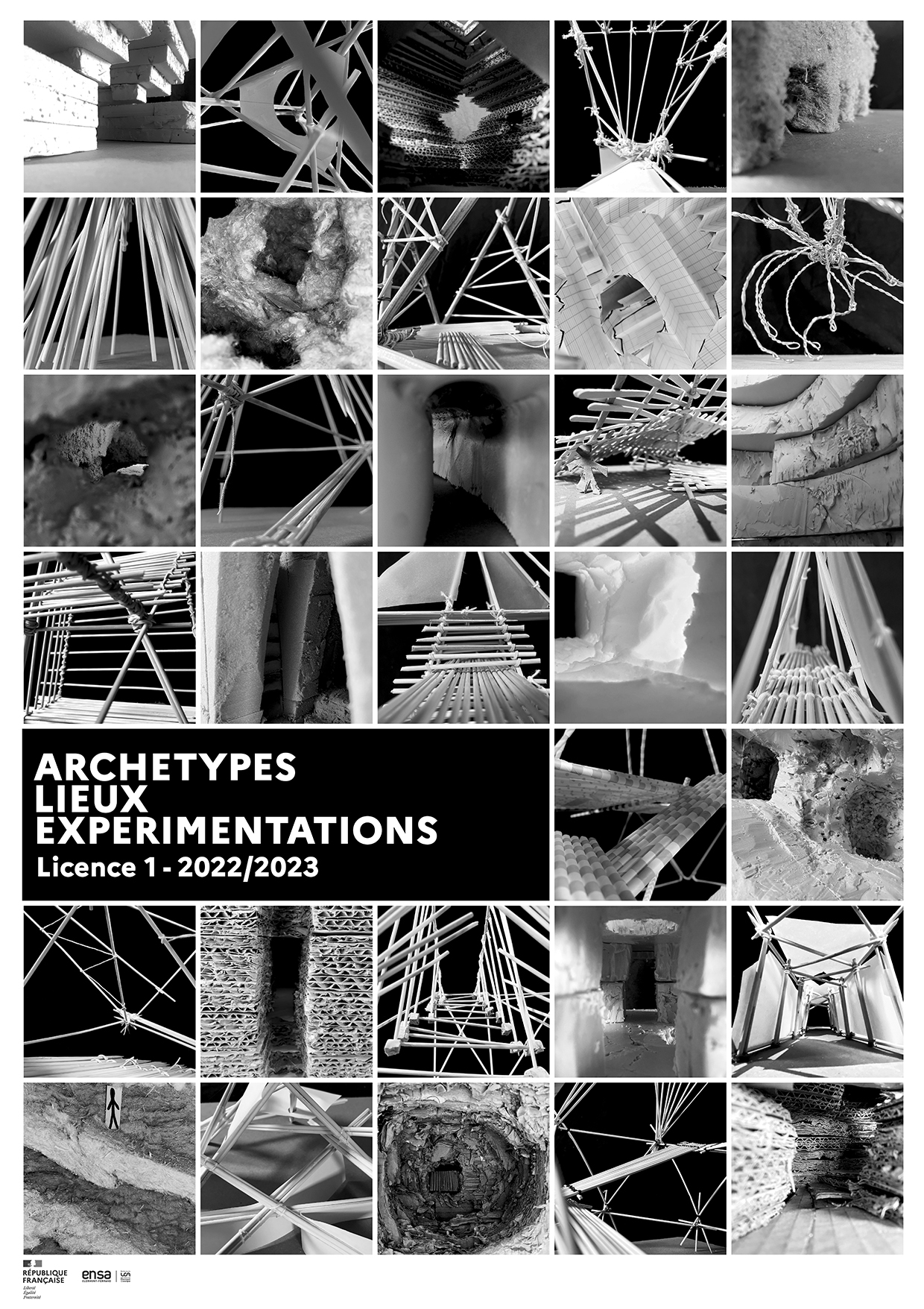

« Les ENSA ont inscrit l’écoconstruction, l’intervention dans l’existant, la régénération des territoires, la médiation, le numérique et les activités de recherche dans la formation initiale »

Cette attractivité est le témoin des efforts considérables entrepris par les écoles depuis les réformes de 2005 et 2018, inscrivant les établissements dans l’enseignement supérieur. Les ENSA ont multiplié les doubles cursus avec les écoles d’ingénieur, d’art, de paysage, de commerce, les instituts de sciences politiques et d’urbanisme ou les universités. Elles ont inscrit l’écoconstruction, l’intervention dans l’existant, la régénération des territoires, la médiation, le numérique et les activités de recherche dans la formation initiale.

Elles ont créé de nombreux diplômes de spécialisation dans le patrimoine, les risques majeurs, la conception postcarbone ou l’urbanisme, ouverts à plusieurs cursus d’origines diverses. La population étudiante en formation initiale est paritaire (60 % de femmes), mixte (30 % de boursiers), issue de toutes les filières de baccalauréat, auxquelles s’ajoutent les formations professionnelles continues et l’apprentissage. Le résultat est une insertion professionnelle des diplômés après trois ans à 85 % dans leur domaine de compétence, et à 82 % avec un emploi stable.

Les écoles délivrent toutes des thèses de doctorat, complétant le cursus LMD (licence master doctorat), ainsi que l’habilitation à la maîtrise d’œuvre permettant l’inscription au tableau de l’ordre. Elles ont créé des laboratoires de recherche reconnus par les organismes nationaux comme le CNRS, et sont lauréates d’appels à projets de premier plan lancés par l’Agence nationale de la recherche ou les plans d’investissement d’avenir.

L’architecture est en relation directe avec les entreprises du bâtiment, secteur qui doit complètement se restructurer pour atteindre les objectifs de la transition écologique. Les ENSA sont à même de porter des chaires industrielles permettant le développement de nouveaux matériaux et modes de construction, de valorisation des déchets ou de recyclage, ou encore de stratégies de réemploi.

Un enjeu sociétal

De nouveaux modèles d’agences émergent pour accompagner les acteurs publics et privés dans la transition et la transformation. Ces structures peuvent être accompagnées par des incubateurs au sein même des ENSA, comme dans toutes les grandes écoles, afin de porter ces innovations à un stade de développement autonome.

À l’invitation de la Commission européenne, qui appelle à la création d’un Nouveau Bauhaus pour répondre aux enjeux climatiques, et à l’appui de la stratégie nationale de l’architecture, nous appelons à un investissement massif dans les écoles d’architecture afin de former les futurs acteurs de la transition.

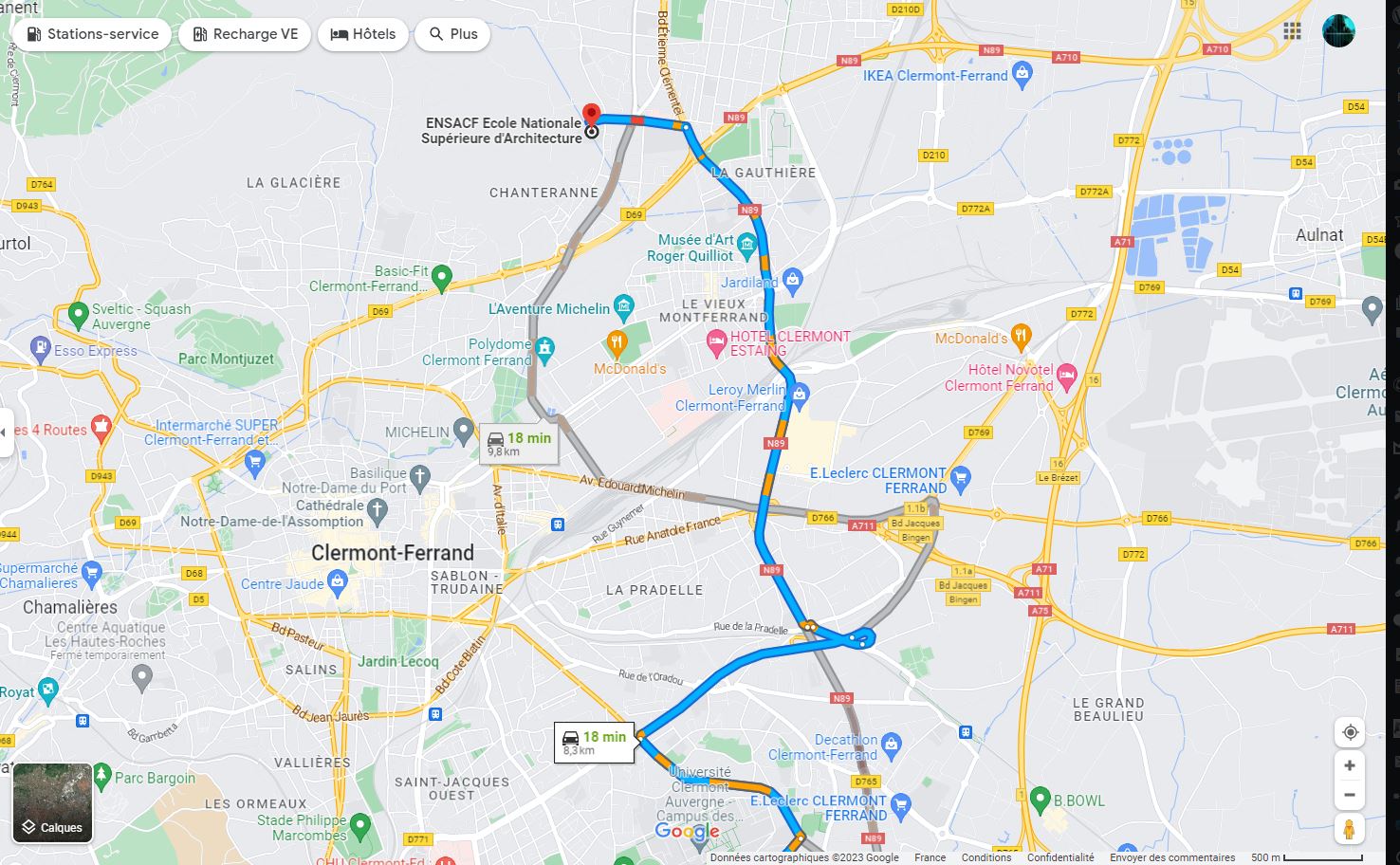

Toutes les écoles pourront dès lors atteindre une taille critique efficiente, et de nouvelles formations à l’architecture pourront s’ouvrir dans les régions qui en sont dépourvues (Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, outre-mer). Il faut former plus d’étudiants à l’architecture (les futurs maîtres d’ouvrage, ingénieurs, urbanistes) pour partager une culture commune, et former plus d’architectes aux métiers d’avenir.

La formation en architecture n’est pas un enjeu professionnel, c’est un enjeu sociétal et environnemental.

Les directeurs des vingt écoles nationales supérieures d’architecture sont signataires de cette tribune. Il s’agit de :

Philippe Bach (Paris-Val de Seine), Didier Briand (Bretagne), François Brouat (Paris-Belleville), Sophie Chabot (Lyon), Philippe Cieren (Strasbourg), Hélène Corset Maillard (Marseille), Pierre Fernandez (Toulouse), Jean-Baptiste de Froment (Paris-Malaquais), Raphaël Labrunye (Normandie), Éric Lengereau (Nantes), Cédric Liebert (Saint-Etienne), Pablo Lhoas (Lille), Gaëlle Perraudin (Nancy), Jean-Christophe Quinton (Versailles), Caroline Lecourtois (Paris-La Villette), Amina Sellali (Paris-Est), Simon Teyssou (Clermont-Ferrand), Thierry Verdier (Montpellier), Marie Wozniak (Grenoble), Camille Zvenigorodsky (Bordeaux).